在数字化浪潮中,AI正成为推动众多行业未来发展的强大动力,艺术领域也不例外。3月27日,在第十二届中国网络视听大会“AIGC与大模型产业应用论坛”上,中国国家话剧院院长田沁鑫、中影人工智能研究院院长马平等与会嘉宾通过AI技术演进、科技与艺术互融、产业转型路径三方面的深度阐述,解读艺术领域在智能时代创新“突围”的关键密码。

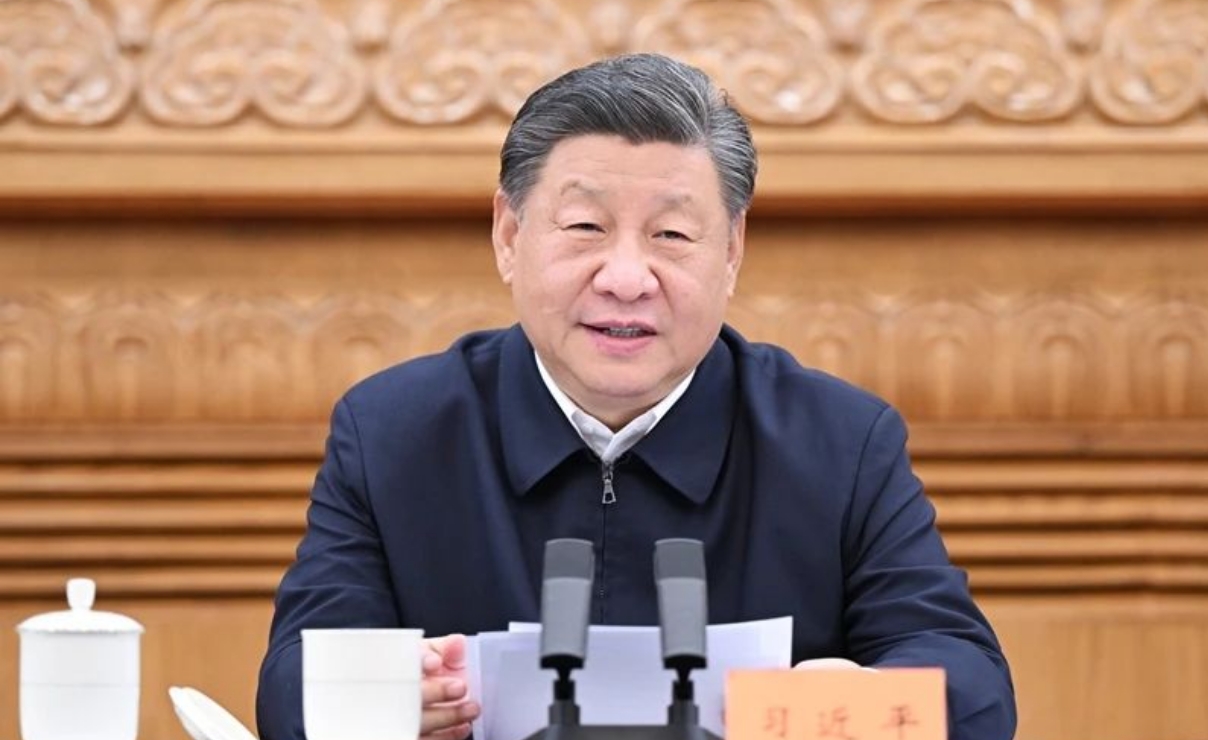

第十四届全国政协常委、中国国家话剧院院长田沁鑫在第十二届中国网络视听大会AIGC与大模型产业应用论坛发言。图片来源:大会组委会提供

AI技术重构艺术工业逻辑

在生成式AI掀起全球生产力变革的浪潮中,艺术产业正站在交汇的十字路口。中国国家话剧院原创话剧《苏堤春晓》通过开启“六城联动第二现场”,拓宽了观众覆盖面,并尝试付费点播探索可持续的商业模式;影视产业方面AI应用全面开花,电影宣发大量运用AIGC技术,设计师可以在短时间内完成电影海报制作。

在马平看来,中国电影应当在技术狂飙中守护创作本质。自2017年开始探索用AI赋能影视产业以来,马平见证了该领域从初期探索到蓬勃发展的全过程。他观察到,尽管AI在影视行业的讨论热度高涨,但真正深入研究并应用AI的企业仍属少数。为此,马平呼吁行业深入挖掘AI技术的内在规律,充分利用国家政策优势,推动文化与科技的深度融合,为产业升级注入新动能。

中影人工智能研究院院长马平在第十二届中国网络视听大会AIGC与大模型产业应用论坛发言。图片来源:大会组委会提供

科技与艺术的“量子纠缠”

技术的融合应用,使受众在感受到网络视听创作内容丰富多彩的同时,也为内容创作者提供了更广阔的创新空间。

AIGC在影视领域落地使用,或许需要突破应用的“最后一公里”。快手大模型产品和运营负责人李杨也表示:“‘可灵’具有比较强大的概念组合能力,在科幻场景下可以生成不少具有想象力的创新性画面。AI技术要在视听领域有所突破,还需要艺术家与科学家携手探索、深度合作。

影视创作的核心在于与叙事紧密结合的内容创新,而非仅仅影像生成。马平以Sora发布的“气球脑袋”短片为例,揭示了当前AI创作的局限性:尽管视觉效果惊艳,但在叙事逻辑和后期制作上仍需大量人工参与。

数字文明的“探路者”

人们在这场技术海啸中可以看到兼具战略高度与实操价值的中国方案。

“学习强国”学习平台通过集纳海量传统文化资源,构建“线上+线下”的立体化传播矩阵,进一步推动文化传承发展,让中华优秀传统文化成为算法的“基因库”。

中宣部宣传舆情研究中心党委书记、主任,“学习强国”学习平台总编辑农涛在第十二届中国网络视听大会AIGC与大模型产业应用论坛发言。图片来源:大会组委会提供

中国国家话剧院原创音乐话剧《受到召唤·敦煌》以“AI+3D+二维动画+即时拍摄”方式,用极具震撼力的视听效果呈现过去和未来多个时空的不同敦煌盛景,观众沉浸其中,演出一票难求,开场两秒即售罄。田沁鑫表示,AI辅助艺术创作,成绩令人可喜,“但作为人类,要永远相信自己的智慧,是人类伟大的思想家引领世界进步,人类和AI技术只有相敬如宾地工作,让AI辅助人类创作,才能产生真正的、具有原创性和创造力的文化精品。”

AI辅助创新需把控好人机协同,方能做到优势互补。李杨介绍说,快手将会持续做有竞争力的制作模型效果与相应工具产品,追求极致可控性,提升画质的质感和美感,不断降低“可灵”的使用门槛和创作门槛。AI抹平了知识差异,人们未来的差别主要是人机共生能力的差异。AIGC具备一定的组合创新能力,增加视觉理解,将会重构广电内容生产链条,境由心生,个性化自适应内容进化是AIGC视频的终极方向。

快手大模型产品和运营负责人李杨在第十二届中国网络视听大会AIGC与大模型产业应用论坛发言。图片来源:大会组委会提供

《庄子·天地篇》中有一则关于“机械之心”的寓言:当技术发展使人“纯白不备”,则“神生不定”。这场AI革命终究是工具革命,而非艺术本质的革命。中国文艺工作者的历史使命,不仅在于追赶技术浪潮,更在于为智能时代的人类情感表达,提供不同于西方中心主义的美学解决方案。当算法的精确性与艺术的模糊性达成新的平衡,或许我们能见证艺术在数字文明中的“系统升级”。(“学习强国”记者王雨萌)